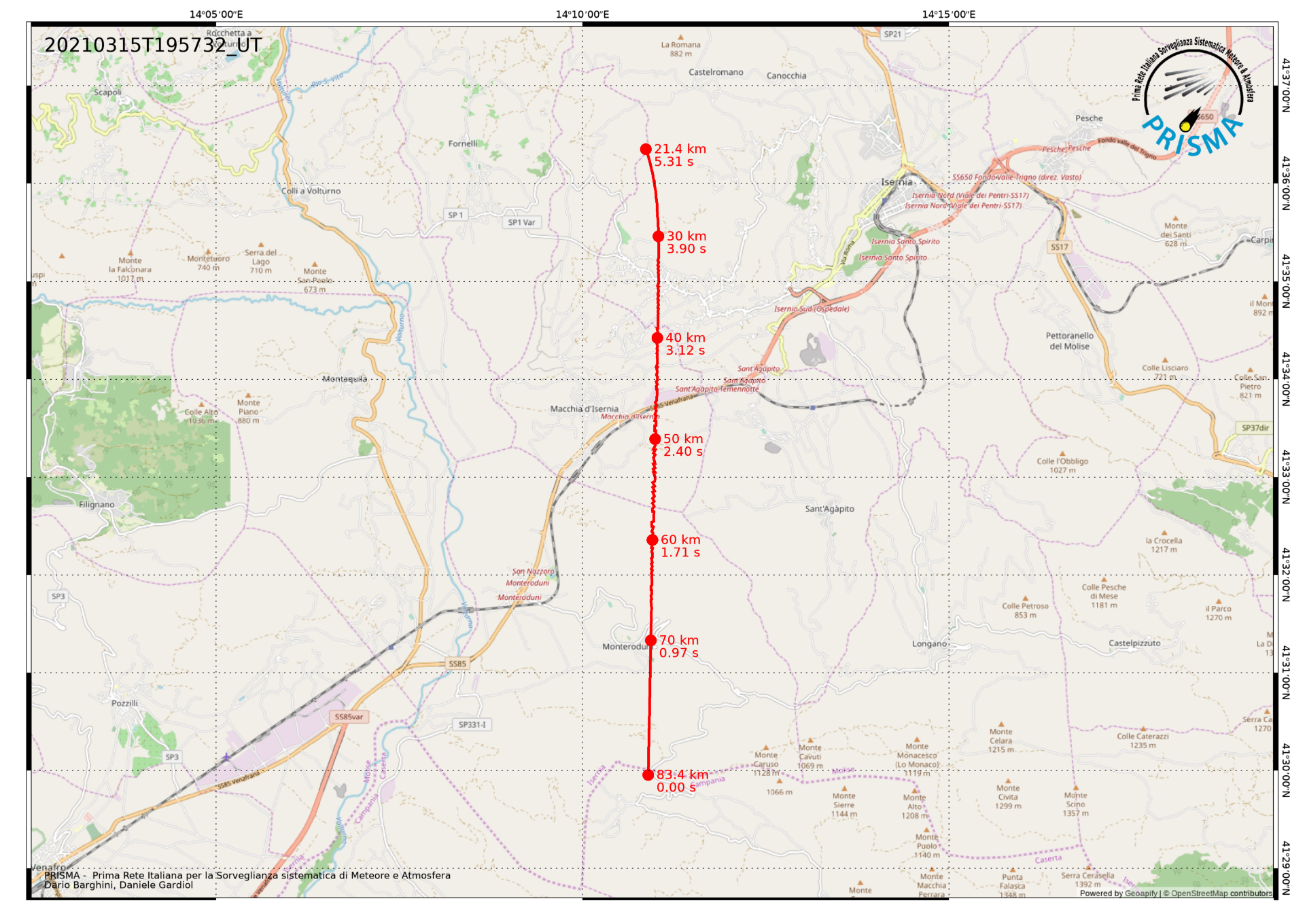

Gli esperti della rete Prisma hanno iniziato le ricerche della meteorite che, secondo i calcoli effettuati sulla base delle riprese di tre camere all-sky (https://www.prisma.inaf.it/index.php/2021/03/20/bolide-del-15-marzo-2021-ce-una-meteorite-in-molise/), è caduto in Molise la sera del 15 marzo nei pressi della località Temennotte vicino a Isernia.

Già all’inizio della settimana del 22 marzo Daniele Gardiol, coordinatore nazionale di Prisma, e il geologo Tiberio Cuppone, assegnista presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze, si sono recati in Molise alla ricerca del prezioso reperto dopo aver preventivamente informato le autorità locali che erano comunque già a conoscenza dell’accaduto grazie alla grandissima eco mediatica che l’evento astronomico ha saputo evocare.

Notevole la collaborazione ricevuta in loco, in primis dal Comune di Sant’Agapito che ha messo a disposizione di Prisma i locali di una ex scuola che è stata da subito utilizzata come base logistica e come sede per effettuare una prima attività di formazione ai tanti volontari appartenenti a diverse associazioni culturali, fra cui il CAI e la Sezione Molise del SOS Metal Detector Nazionale, che si sono via via presentati nei giorni successivi. Era importante infatti fornire i primi elementi per permettere ai volontari di discernere una possibile meteorite dalle comuni rocce terrestri. In tutto circa una quarantina di persone ha già partecipato alle prime ricerche sul terreno ma altre sono attese nei prossimi giorni per unirsi alla caccia.

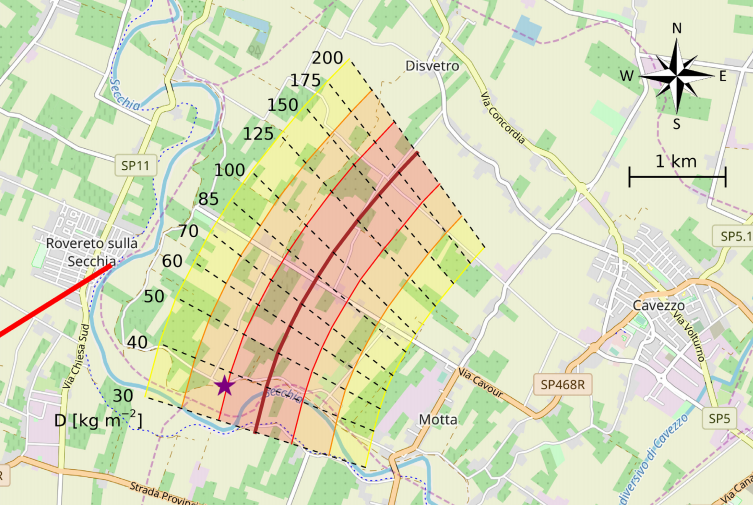

Suddividere l'area di interesse

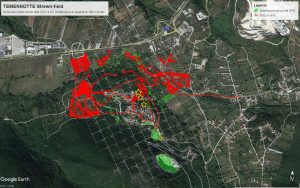

L’area di interesse (il cosiddetto “strewn field”) è stato suddiviso in zone più piccole tramite una griglia predisposta ad hoc e sovrapposta all’immagine della regione proveniente da Google Earth. Le tessere della griglia misurano un centinaio di metri quadrati l’una in modo da cercare prima di tutto di mappare le zone già esplorate e di distinguerle da quelle ancora da analizzare evitando così di battere una zona già visitata.

Fotografia di una parte del territorio interessata dalle ricerche della meteorite.

Fotografia di una parte del territorio interessata dalle ricerche della meteorite.

È stata utilizzata la tecnica esplorativa della formazione “a schiera” che prevede il setacciamento di una zona di territorio in squadre di una decina di persone distanziate fra loro di 4-5 metri che procedono di conserva in modo da avere una sufficiente garanzia che un oggetto particolare come un meteorite – che ci si aspetta di colore scuro in quanto ha attraversato riscaldandosi tutta l’atmosfera terrestre – non possa sfuggire alla ricerca.

Una delle fasi della ricerca sul campo.

Una delle fasi della ricerca sul campo.

Il territorio, in gran parte boscoso e caratterizzato da un fitto sottobosco e anche da molti tratti con pendenza significativa, rende difficoltose le ricerche ma l’utilizzo di una app che permette la geolocalizzazione e il tracciamento del percorso effettuato dagli esperti di Prima e dai volontari locali ha consentito di stimare che finora soltanto il 10% circa dell’area di potenziale caduta sia stata esplorata. Non bisogna quindi demordere e portare pazienza dato che la maggior parte dello strewn field deve ancora essere passata al setaccio dei ricercatori. Come ha detto Gardiol nelle numerose interviste a cui è stato sottoposto durante la sua presenza in Molise, “potrebbero volerci settimane se non mesi”.

L'area di probabile caduta delle meteorite e, indicate in rosso, le zone già battute. La zona è stata ulteriormente frazionata in tessere per permettere una ricerca più efficace.

L'area di probabile caduta delle meteorite e, indicate in rosso, le zone già battute. La zona è stata ulteriormente frazionata in tessere per permettere una ricerca più efficace.

Prisma, un esempio innovativo di citizen science

È comunque rimarchevole l’interesse che le istituzioni ma anche gli abitanti della regione hanno dimostrato per questa vicenda che mette in evidenza una volta di più la valenza sociale, educativa e pervasiva del progetto Prisma. Un progetto di citizen science davvero attiva che prevede la partecipazione sul campo alle ricerche una volta che gli “occhi” di Prisma e i calcoli effettuati dagli esperti della rete hanno individuato un evento promettente e stimato l’area di potenziale caduta. Un progetto quindi che offre l’opportunità di essere proattivi sia nella fase di rilevazione iniziale del fenomeno (per coloro che decidono di installare una camera Prisma) sia nella fase di ricerca sul campo del potenziale meteorite. Per non parlare dell’emozione di poter partecipare vicino agli esperti di Prisma a un’avventura che se avrà esito positivo verrà certamente ricordata a lungo nella regione interessata dall’evento.

La situazione pandemica che stiamo vivendo impone però il rispetto di alcune regole.

Chi volesse quindi contribuire alla ricerca sul campo è invitato a contattare il dott. Tiberio Cuppone, che è stato individuato dal project office di Prisma quale coordinatore dei team di ricerca, all’indirizzo tiberio.cuppone@unifi.it

I nominativi degli interessati verranno segnalati al sindaco di Sant’Agapito e messi in contatto con un referente locale che fornirà tutte le istruzioni per far parte della squadra di ricerca.

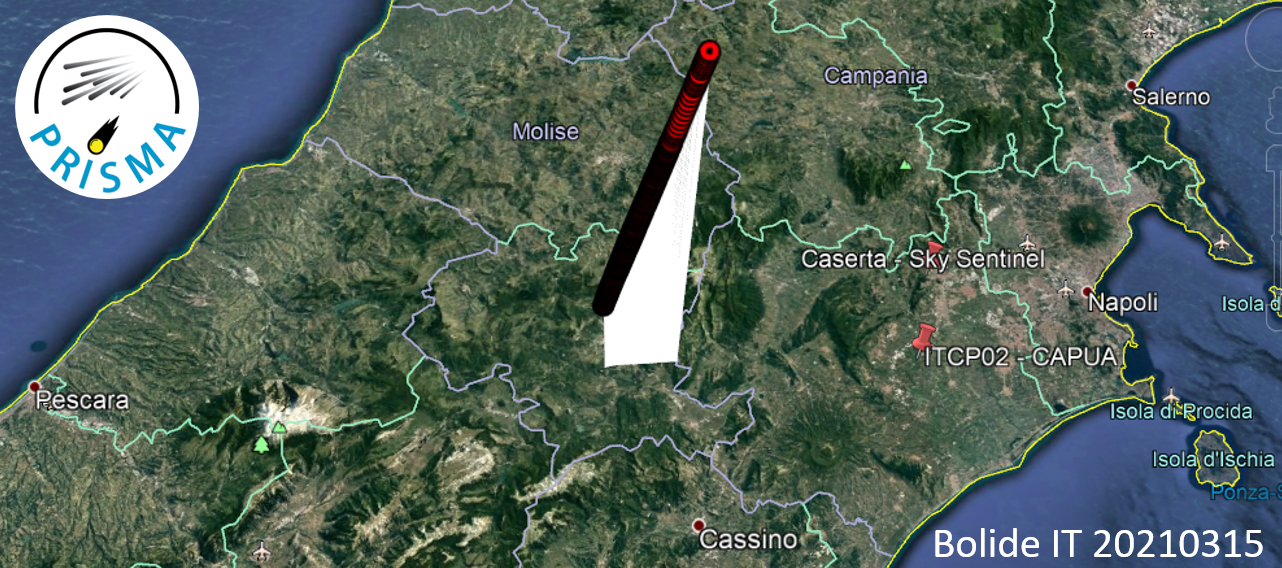

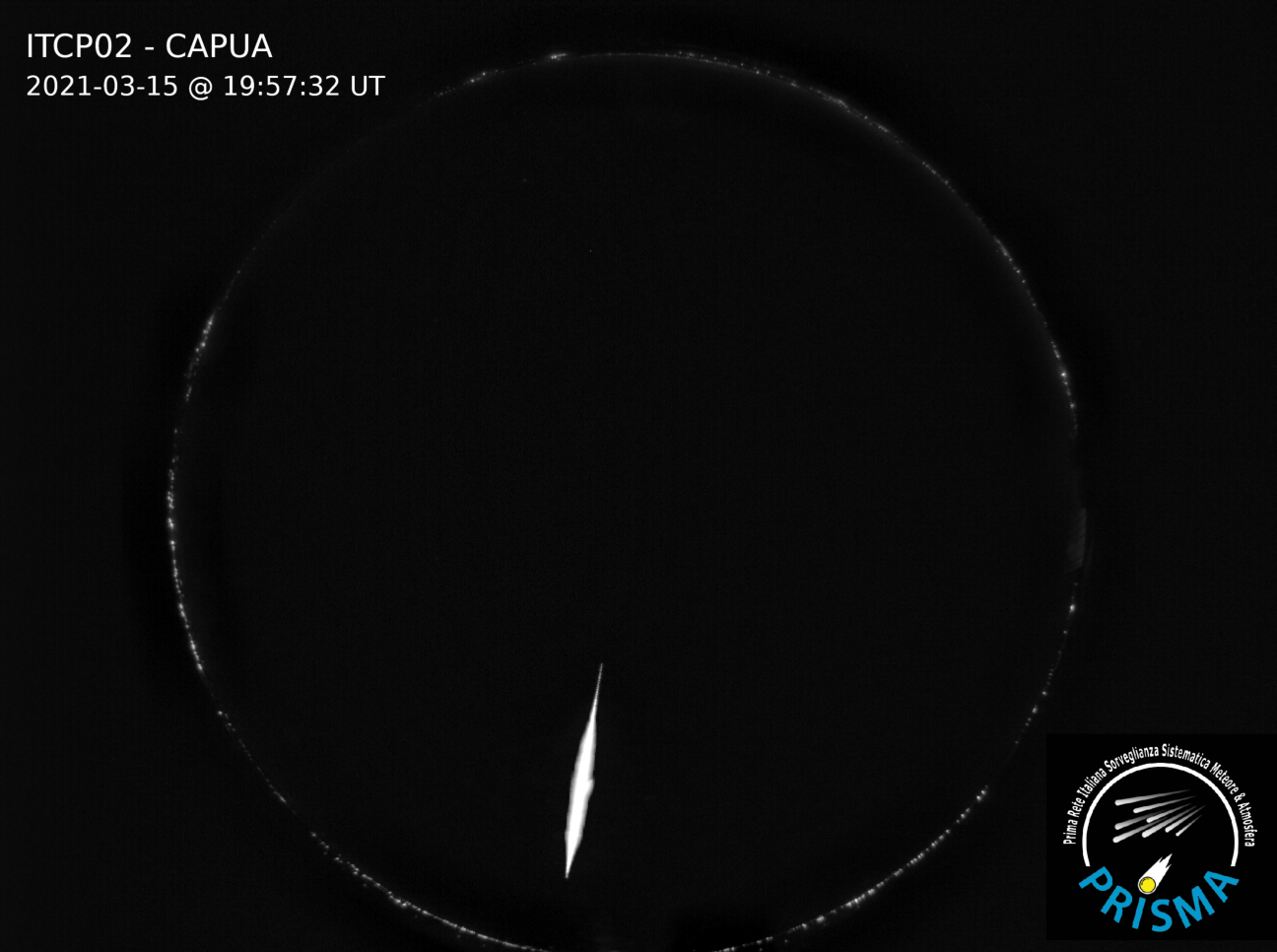

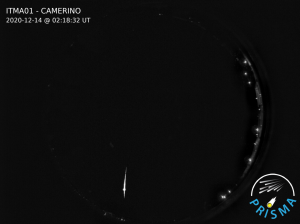

Ecco il video e un'immagine del brillante bolide apparso sui cieli di Lazio e Campania ieri sera, ripreso dalla camera PRISMA di Capua, situata presso il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali -

Ecco il video e un'immagine del brillante bolide apparso sui cieli di Lazio e Campania ieri sera, ripreso dalla camera PRISMA di Capua, situata presso il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali -

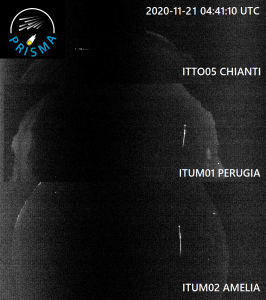

Fotocomposizione delle immagini del bolide del 21 novembre riprese da tre stazioni Prisma fra cui quella della camera ubicata presso il Planetario di Amelia a soli tre giorni dalla sua entrata in funzione.

Fotocomposizione delle immagini del bolide del 21 novembre riprese da tre stazioni Prisma fra cui quella della camera ubicata presso il Planetario di Amelia a soli tre giorni dalla sua entrata in funzione.